20世紀初めのベストセラー……「鉄道唱歌」の秘密

- 2025/5/2

- できる人研究所

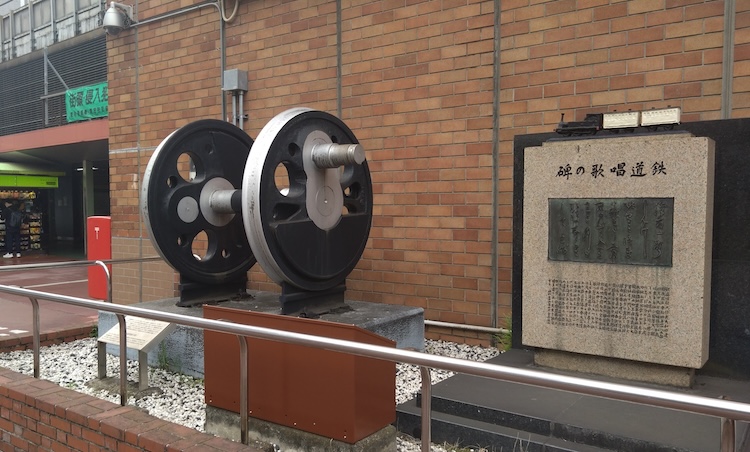

画像は新橋駅のJRの乗り場から、

ゆりかもめの駅へ向かう途中ですが、

「車輪」と「石碑」があるのに

目を止めた方も多いでしょう。

車輪は、その昔に使われていた機関車

「D51」のもの。

鉄道発祥の地の新橋に、

記念として展示されています。

そして石碑は、

「鉄道唱歌の碑」として知られるものですが、

この歌、ご存知でしょうか?

新橋に碑があるのは、

まさに歌が、新橋から始まるから。

「汽笛一声新橋を

はや我汽車は離れたり

愛宕の山に入りのこる

月を旅路の友として……」

1番の東海道線を経て、

2番の山陽・九州から3番の東北へ。

6番まである長い歌は、

当時、全国にあった駅を回っていきます。

といって私はその歌、

歌ったこともないのですが(苦笑)、

新橋駅のチャイムに使われているそうですね。

この歌がつくられたのは1900年。

ちょうど『武士道』が生まれたころ、

明治時代のことです。

そのころは近代教育が始まった時代で、

子供たちに歌の教本を読ませ、

識字率を高め、日本の教育水準を高めようと、

皆が頑張っていたとき。

そこで唱歌をつくり、

その歌詞を載せた薄い本を出版する

……ということが流行っていたんですね。

で、鉄道ブームもあり、

「これは話題になるぞ」と、

大阪の出版社が「鉄道唱歌」を作り、

売り出した。

ところが予算不足で3000部しか印刷できず、

宣伝もされなかった本はまったく売れずで、

この出版社はすぐ潰れてしまったとのこと。

「鉄道唱歌」は埋もれてしまったんですね。

しかし、これに注目する人もいました。

三木楽器という大阪の楽器店ですが、

版権を買取り、新たに本を売り出します。

そしてこの本は、

20年間で2000万部を売り上げる

大ベストセラーになったそうです。

最初の出版社はもったいないことをしましたね。

売れないのは企画が悪いからとは限らない。

出版にとっては、まさに教訓となる話でしょう。

新橋駅でこの碑を見たら、私も戒めにします!