翻訳があるから、文化は発展する!

- 2025/10/1

- できる人研究所

今日から10月……ですが、

その前日、9月30日は「翻訳の日」でしたね。

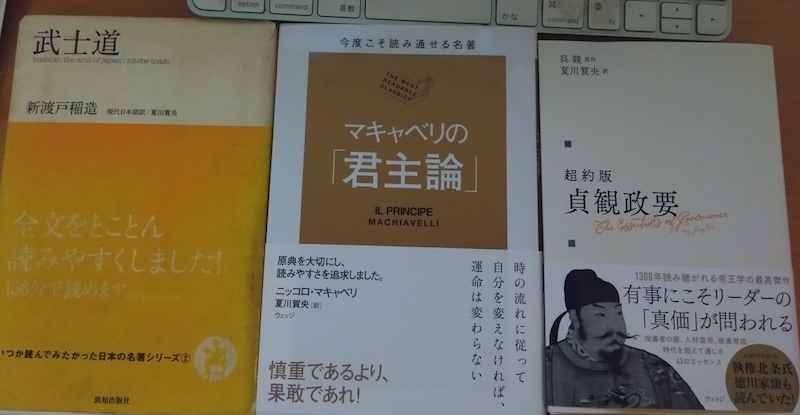

なので毎年恒例、私の翻訳書の紹介!

日本の古語や漢書籍の現代語訳も含め、

私が翻訳して出版されている本は、

こちらにナインナップされています。

https://www.kenjabook.com/koten/

先日、嬉しかったのは、

まったく仕事と関係のないところで

お会いしていた方が、用事を済ませた際、

「最後にこの本にサインだけ、いただけますか?」と、

拙訳書の『君主論』を取り出してくださいました。

ビジネス書が一過性なのに対し、

古典は長く売れますから、

こんなふうに読者の方にお会いすることも多くなります。

本当に嬉しいですね。

この「翻訳の日」。きっかけは420年、

聖書をラテン語に翻訳した

聖ヒエロニムスの命日にちなんでいます。

彼は「ギリシャ語聖書」をラテン語に翻訳したのですが、

参照した原書に違いがあることに気づき、

正確な訳をつくるため、

アラム語やヘブライ語の原典を学びながら

完全版を追求したわけです。

そういう気持ちは、

実際に翻訳と向かい合うと

よくわかりますよね。

人類は1605年前から、

翻訳を通して、異文化の知識を吸収しようと

努力してきました。

理由は自分たちの文化を発展させるため。

日本人だって例外ではありません。

なんとなく最近は排外主義が芽生え、

他国からの文化流入を阻止しようという

変な流れが出てきます。

でも、そもそもの日本文化自体が、

古くは中国の文化を翻訳し、

明治以後は欧米の文化を翻訳し、

自国文化に取り入れて発展してきたものです。

紫式部は中国古典を研究し、

葛飾北斎は西洋の絵画に学び、

『武士道』や『茶の本』は、

西洋の書籍や中国古典から大量の引用をしています。

その結果の、「日本オリジナル」なんですね。

翻訳を排除し、他国の文化に学ばなかった時点で、

たいていの文化は衰退していきます。

もっと私たち、謙虚に異文化を

リスペクトすることは必要でしょう。

だからこその古典、

ちゃんとした知恵をぜひ

この機会に身につけていきたいものです。