「私が賢いのは、

自分自身が何も知らないことを

知っているからだ」

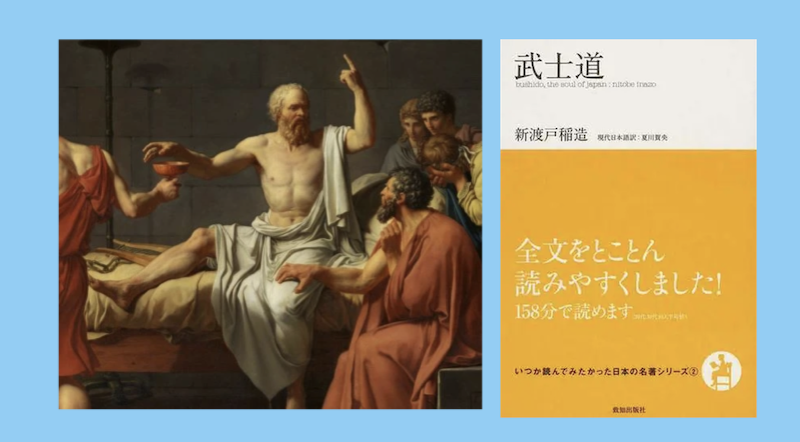

こちらギリシャの哲学者、

ソクラテスの言葉ですね。

無知の知……といわれる、

非常に大切な教え。

自分が無知であることを自覚するから、

人は探究し、成長して、

真理に近づくことができる……。

4月27日は、そのソクラテスの命日とされていて、

世界的に「哲学の日」とされるそうです。

この日には諸説ありますが、

亡くなったのは紀元前399年のこと。

生きていれば2424歳ですね。

そんな古い時代の哲学者ですが、

じつは20世紀はじめの名著、

新渡戸稲造さんの『武士道』に

ソクラテスのことが紹介されます。

彼こそは「武士道」に通ずるものを

持っていた人物だということ。

それはまさに2424年前、

彼が選んだ「自死」に関連しています。

というのも、彼が選んだ死とは「自害」。

アテネの刑罰によって、

毒杯を自ら飲む最期を選びました。

なぜ彼が死罪になったかといえば、

「無知の知」を説く道理から。

つまり、「自分はあらゆることを知っている」と

自称するアテネの賢人たちの議論をふっかけ、

ことごとく論破してしまったわけです。

それで「死罪」になったのですが、

さすがにアテネの政治家たちも、

ソクラテスに理があることはわかっている。

だからアテネから出ていってくれれば、

死は強制しない」とします。

事実上の「追放刑」だったんですね。

ところがソクテスは、ここで逃げる道を選んだら、

自分自身で真実を否定したのと、

同じことになってしまうと考えました。

「待っている運命が過酷なものであっても、

不正を行なうことはいかなる場合にも、

行なう者にとって悪であり、恥辱である」

弟子のプラトンが語る、ソクラテスの弁明ですが、

己の正しさを示すために、死を受け入れる……。

まさにそれは、武士の時代に

己の信義を証明するために実践された

「切腹」に共通するものと新渡戸稲造さんは

考えました。

いい、悪いではなく、それしか社会の中で

自分の正当性をうったえる手段がなかった時代。

その命をかけた言葉の力は、

2424年が過ぎても変わりません。