- Home

- できる人研究所, 仕事ができる人の歴史入門, 古典のすすめ

- 山東京伝と江戸のファッショングッズ

山東京伝と江戸のファッショングッズ

- 2025/9/25

- できる人研究所, 仕事ができる人の歴史入門, 古典のすすめ

9月25日は「骨董の日」だそうで、

19世紀初頭に、

山東京伝が『骨董集』という本を

出版したことに由来しているのだそうです。

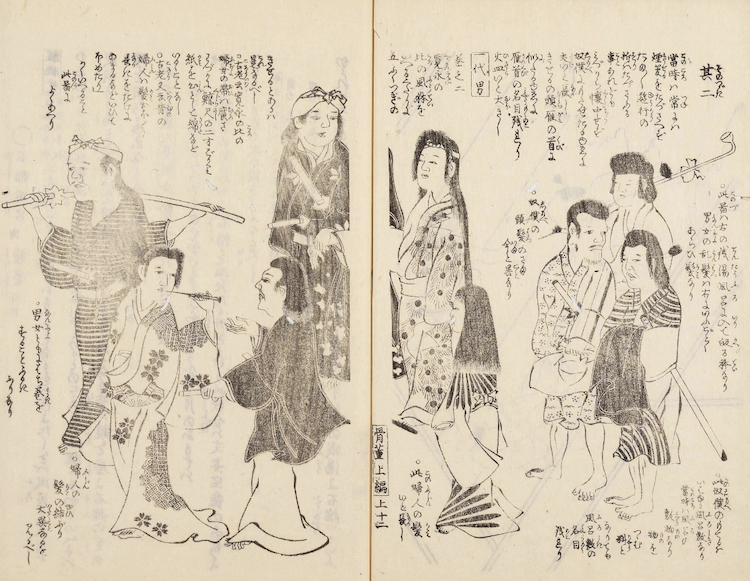

画像が「国書ライブラリー」から持ってきた

『骨董集』ですが、

じつは骨董品を集めた本ではありません。

江戸で普通に使われている

「オシャレな品」や「格好いい小物」を

かなり詳細に起源や沿革なども調べて書いた

民俗学者が喜びそうな知識本なんですね。

今で言えば「モノマガジン」みたいなものか。

作家業の傍ら、

キセル屋なども運営していた山東京伝らしい

……のですが、

意外なのはこの方、

蔦重の「べらぼう」にも出ていますが、

彼のプロデュース下ではまさしく風流作家。

現代風にいえば「エロ作家」に、

片足を突っ込んでいたような方でありました。

その描写があまりに露骨だから、

自由な出版が規制を受けた

「寛政の改革」の時代には、

50日間手錠をかけて生活する……という

厳しい罰を受けたことでも知られています。

それでも蔦屋重三郎は、

彼の才能を潰したくないと必死の思いで復活させた。

その復活作は、

遊郭で働くことになった人魚を主人公にした、

「大人の人魚姫」のような物語でした。

時代が時代なのに、

まったくめげないのがスゴいですよね。

ところが蔦重が死去し、

時代が大きく変わった19世紀。

彼はこんな「モノ作家」への

新しい挑戦を行なっているわけです。

確かにエッチな風流ものを書き、

蔦屋重三郎がマーケティングをしていた頃よりは

本は売れなかったかもしれない。

世の中の規制も変わり、

人が求めるものも変わりました。

この時代「軽い読み物」よりも、

「長めの本格的な書籍」が

人気を集める傾向にあり、

山東京伝は時代遅れの作家でも

あったでしょう。

でも、寛政のころのように挫折はせず、

恩人のプロデューサーがいなくなっても、

その意思を継ぎ、自分の書きたいものを

作家としてせっせと書き続けてはいた。

まるで誰かの現在を見るようですが(苦笑)、

こうして後世に残る作品を残したのは

やはり素晴らしいですね。

自分もがんばろう……!